5月9日,中国科学院上海营养与健康研究所Andrew E.Teschendorff研究组在学术期刊Nature Aging上,发表了标题为“Quantifying the stochastic component of epigenetic aging”的研究论文。文章论证了表观遗传时钟的一个重要组成部分来自诱导随机DNA甲基化变化的生物机制,表明表观遗传时钟在预测实际年龄方面越准确,时钟的潜在随机成分就越大。相反,表观遗传时钟在预测生理年龄方面有更好的表现,具有更强的非随机成分。研究结果体现了增加或减少生理年龄的过程本质上是非随机的,而表观遗传时钟常规的指针走动是由DNA甲基化变化增加的内在随机过程决定的。

十多年前,研究人员观察到DNA的表观遗传共价修饰,即DNA甲基化,随着年龄的增长而改变,这种改变在很大程度上与细胞和组织类型无关。此后不久,表观遗传DNA甲基化时钟被开发出来,根据受试者的DNA样本,它可以相当准确地预测该人的实际年龄,在某种程度上它还可以预测该人的生理年龄。到目前为止,表观遗传时钟领域已经迅速发展成为最令人兴奋和被广泛研究的领域之一,涵盖了健康老龄化、老年病学、生态学、法医学、心理学和社会科学等多个领域。表观遗传时钟已被证明适用于任何哺乳动物物种,并被用于测试抗衰老和细胞再生策略的功效,以及其它众多应用场景。然而,除了表观遗传有丝分裂钟外,这些时钟的潜在生物学机制仍然有待发掘。

该研究对表观遗传时钟的工作原理提出了实质性的新见解。Andrew E. Teschendorff研究员表示:“这阐明了实际年龄与生物年龄的二分性。尽管乍听起来令人惊讶——基于一个随机过程可以构建出一个非常准确的实际年龄预测器,但这个结果来自于相对简明的数学过程,因为单个细胞中DNA 甲基化变化的随机性在细胞群体中被平均掉了”。随机DNA 甲基化变化在细胞群体中平均的净效应是累积DNA甲基化变化的线性变化。相反,已知的导致年龄加速的生物过程,例如吸烟引起的解毒通路的激活,本质上是非随机的。正如Andrew E. Teschendorff研究员所阐述的那样,这些认识与发现十分重要,因为以往人们认为生理年龄加速可能只是反映了随机DNA甲基化变化的增加,然而来自其实验室的数据表明情况并非如此。研究组的工作还展示了这一规则的唯一例外是表观遗传有丝分裂时钟,在癌症或肿瘤前病变中,有丝分裂年龄的加速体现在随机DNA甲基化变化的增长率上,这表明与细胞分裂相关的DNA甲基化变化本质上是随机的。

中国科学院上海营养与健康研究所Andrew E. Teschendorff研究员为该论文的通讯作者,博士研究生童惠格为该论文的第一作者。该研究得到了国家自然科学基金委和中国科学院有关项目的资助。研究中使用数据来自公开数据库。

原文链接 https://www.nature.com/articles/s43587-024-00600-8

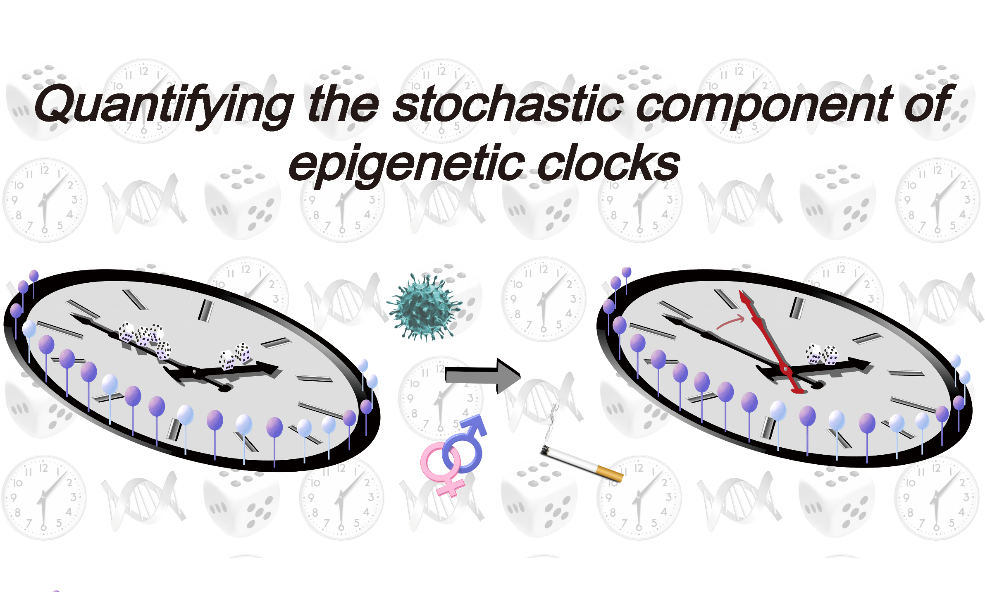

左图:时钟代表表观遗传时钟,决定时钟的指针走动和预测实际年龄的准确性的随机过程在这里用时钟指针附近滚动的骰子来表示。时钟的表观遗传性,表现为DNA甲基化随着年龄的增长而缓慢变化,在这里用时钟圆周上的棒棒糖来表示,其颜色(代表二元的DNA甲基化)随着年龄(用圆周上的位置来表征)的增长而逐渐改变。

右图:作为疾病风险因素(如病毒感染、吸烟、性别)的结果,时钟可能显示出年龄加速,在这里以“分针”转动为标志,但在“分针”周围没有骰子,表明潜在的过程是非随机的。“时针”上的骰子意味着随机过程仍然存在。年龄加速也由棒棒糖改变其DNA甲基化状态的速度的增加来表示。